Der Frisiersalon...

Friseurskandale

Vor wenigen Jahren konzentrierte sich die Berichterstattung amerikanischer und britischer Blätter wochenlang auf ein pikantes Thema, und dabei wurden immer neue und bizarrere Facetten im Leben der politisch Mächtigen veröffentlicht. Durch Indiskretion war ruchbar geworden, dass sich sowohl der amerikanische Präsident als auch seine Gattin ihre persönlichen Friseure respektive Haarstylisten bei Auslandsaufenthalten nachfliegen oder sie gleich mit in die Präsidentenmaschine setzen liessen. Der Preis eines einfachen Haarschnitts für den Präsidenten oder die tadellose Frisur der First Lady betrug somit zuweilen mehrere tausend Dollar auf Kosten der US-Steuerzahler.

Ein ähnliches Verhalten des britischen Premiers Tony Blair beschäftigte wenig später die englischen Gazetten. Auf Cherie Blairs Anraten hin war ihr Mann auf der Fahrt zu einem G7-Gipfel von einem bekannten englischen Stylisten begleitet worden mit der Aufgabe, ihn täglich mit einer repräsentablen und photogenen Frisur zu versehen. In beiden Fällen hatten politische Gegner die Geschichten geschickt lanciert, um jene nationalen Führungsgestalten zu diskreditieren, die sich selbst gerne als die Vertreter des Durchschnittsbürgers stilisierten. Im Falle des britischen Premiers handelte es sich sogar um einen Labour-Politiker, der solchen Extravaganzen der Neureichen in seinem Wahlprogramm explizit abgeschworen hatte.

Friseur und Frisur wurden kurzzeitig zu einem Skandal und drohten die Glaubwürdigkeit beider Politiker zu erschüttern. Nach geraumer Zeit verlor die Öffentlichkeit jedoch das Interesse an den haarigen Geschichten, und niemand fragt seither, wann und unter welchen Umständen Präsident, Premier oder deren Gattinnen ihren Haarschnitt erhalten.

1998 aber, nachdem der erste »Friseurskandal« der Vergessenheit anheimgefallen war, versuchte die britische Yellow Press den englischen Schatzminister Gordon Brown und seinen Regierungskollegen Peter Madelson in ähnlicher Weise zu kompromittieren. Beide bestellten nämlich die Friseure des renommierten Salons Michelangelo zu sich nach Hause. Wohnhaft unter der ehrwürdigen Adresse Downing Street Nummer 11, bezahlten sie für den privaten Besuch den verlangten Preis von 100 Englischen Pfund. Im Geschäft hätte sie der Haarschnitt freilich nur 30 Pfund gekostet. Auch diese Geschichte gab in ihrer Wiederholung Anlass zu wüsten Attacken gegen die angebliche Prunk- und Verschwendungssucht von New Labour, obgleich beide die anfallenden Kosten privat beglichen hatten.

Insbesondere im stark personalisierten Politleben der angelsächsischen Länder wird das Privatleben reformorientierter Politiker zunehmend für Negativkampagnen herangezogen, während sich das Establishment diesen Formen der Investigation nicht zu stellen braucht. Nicht die Beschaffenheit der jeweiligen Politik steht im Zentrum der Kritik, sondern die abstrakte Moral.

Verglichen mit dem legendären Haarschnitt Vidal Sassons für Mia Farrow im Jahre 1968, der die Produzenten des Filmes Rosemaries Baby 5 000 Dollar kostete, war die in England zur Debatte stehende Summe freilich gering. Gleichsam billig erscheint die Friseurleistung in der Downing Street auch im Vergleich zum Igelschnitt und der Färbung, die sich der englische Fussballstar und Ehemann von Spice Girl Victoria Adams David Beckham verpassen liess. Gerüchteweise musste er für das neue Outfit 500 Euro hinlegen.

Tatsache ist, dass die wirklich Mächtigen niemals, ausser vielleicht zu Wahlkampfzeiten, ein Frisiergeschäft als Kunden zu den regulären Öffnungszeiten aufsuchen würden. Es versteht sich im Kontext der inszenierten Öffentlichkeit, dass männliche Politiker — oder Politiker, die auf ihr männliches Image besonderen Wert legen —, wenn sie denn doch einmal einen Friseurladen aufsuchen, sich dort nur ihre Haare schneiden lassen dürfen.

Föhnen, insbesondere aber Färben, bleibt den Augen der Öffentlichkeit verwehrt. Warum dies? Beides signalisiert »Verweiblichung« und »Unechtheit«. Gerhard Schröder zog daher auch vor Gericht, als ihm das Färben seiner Haare öffentlich in der Presse nachgesagt wurde. Zwar gewann er die Unterlassungsklage, er wurde aber für Monate Zielscheibe hämischen Spottes, und zwar nicht nur seitens seines konservativen und weisshaarigen Herausforderers Edmund Stoiber.

Weniger Probleme mit der Öffentlichkeit hat hingegen der turkmenische Diktator Nijasow, der sich neuerdings Turkmenbaschi nennt. Während ihn die überlebensgrossen Bilder in der Hauptstadt noch als leicht ergrauten »Vater des Volkes« darstellen, zeigen ihn aktuellere Bilder im Fernsehen inzwischen mit jugendlich frischer und pechschwarzer Haarpracht. Die Unruhen in der Region liessen es ihm offensichtlich angebracht erscheinen, sein Bild in der Öffentlichkeit mit den Attributen »jung« und »kämpferisch« statt mit »alt« und »weise« in Verbindung zu bringen.

Wahrscheinlich war es nur die Eitelkeit, die den früheren österreichischen Bundeskanzler Viktor Klima veranlasste, das Geheimnis seiner vollen Haarpracht gegenüber den ständig rätselnden Medien nicht preiszugeben. Seine Idee von der Machtstabilisierung band sich nämlich nicht an dieses kosmetische Detail — im Unterschied zu der des Diktators Turkmeniens. Auch Viktor Klimas Friseur schweigt allerdings eisern und hält ebenso zu seinem Kunden wie der Gerhard Schröders.

So ist es nicht überraschend, dass der bereits erwähnte Salon Michelangelo für seine ausgewählten Kunden spezielle Öffnungszeiten bereithält, die vor und nach der regulären Geschäftsdauer liegen. Die britischen Gazetten wollen wissen, dass dieses Angebot vor allem von Mitgliedern des Hofes und Schauspielern genutzt wird. Die Queen freilich wie auch Margaret Thatcher bestellen ihren Coiffeur zu sich nach Hause. Für das Meiden des Salons lassen sich gute Gründe selbst in der jüngsten Geschichte finden.

Als der japanische Premier Obuchi am 9. März 2000 seinen Haarschnitt nicht unterbrach, um zu einer Unfallstelle zu eilen, stellte die Opposition daraufhin wegen seiner »Herzlosigkeit« einen Misstrauensantrag gegen ihn. Obuchi versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass er nicht zur Hälfte geschnitten vor die Fernsehkameras treten konnte; allein, seine Rechtfertigung erschien angesichts des Unglücks, zu dem es Stellung zu nehmen galt, als wenig überzeugend für die Presse und die japanische Öffentlichkeit.

Unter den tausend Bildern, die tagein, tagaus von Politikern gemacht werden, ist nur eine Photographie bekannt, die einen Mächtigen beim Haarschneiden zeigt: Henry Kissinger liess sich auf dem Höhepunkt der Vietnamkrise in einem traditionellen »Barber Shop« ablichten. Das Bild zeigt ihn aber nicht als einfachen Kunden, sondern als Mann, der umgeben ist von Akten und Memoranden. Kissinger wollte mit dieser Inszenierung für die Medien zeigen, dass er in allen Lebenslagen die amerikanischen Staatsgeschäfte rastlos führt und niemals der Geschwätzigkeit, die solchen Orten inhärent ist, nachgibt.

Der Ort des Haarschnitts, an dem dieses Bild entstand, war nicht zufällig gewählt. Der »Barber Shop« symbolisierte im in den USA der achtundsechziger Jahre – im Unterschied zum mondäneren Friseursalon oder »Beauty Shop« – heterosexuelle Männlichkeit und damit das traditionelle Wertesystem, gegen das die langhaarigen Collegestudenten rebellierten. Nur in dieser spezifischen Inszenierung der Aufnahme eines Politikers beim Friseur war das Bild legitim und im Interesse der Macht. Ansonsten gilt es, den Ort, der mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird, zumindest als Politiker zu meiden.Selbst Frauenministerinnen statten lieber Maschinenfabriken oder Einkaufszentren ihre Wahlkampfbesuche ab, als sich in diesem weiblichen Refugium mit Frauen über deren Alltagssorgen zu unterhalten.

Zeitökonomische Gründe sind dafür in den seltensten Fällen ausschlaggebend, denn immerhin besuchen Politikerinnen mit Vorliebe im Blitzlicht der Medien Fitnessclubs, spielen Golf oder joggen die Strassen entlang. Es ist die spezifische Kultur des Frisiersalons, welche die politischen Eliten davon abhält, sich dort egalitär unter das Volk zu mischen.

Seit jeher stehen der Frisiersalon und alle seine historischen Vorgänger in dem Ruf, ein Ort der Geschwätzigkeit und Belanglosigkeit zu sein. Private Zwiesprache wird hier sofort öffentlich, und Gerüchte, so heisst es schon in der Antike, finden im Friseur sowohl den geeigneten Empfänger als auch den stets unschuldigen Boten. Indiskretionen, manches Mal auch gezielte, gehören zum Alltag dieses Geschäftes, dem Verschwiegenheit fremd ist.

Viele in diesem Gewerbe begreifen sich allerdings auch als Therapeuten und Lebensberater des Alltags. Ernst Adler, einer der legendären US-Figaros, hat immer gerne behauptet, dass ein Besuch beim Friseur wesentlich nützlicher sei als sechs Sitzungen beim Psychiater. Der Film Fried Green Tomatoes ist sicherlich charakteristisch für die psychologische Betreuungsfunktion, die moderne Friseure gegenüber ihren Kunden und Kundinnen einnehmen.

Um ihr ambivalentes gesellschaftliches Ansehen respektive das ihrer Profession zu heben, definieren sich Friseure gerne als Künstler. Sie nennen sich Haarstylist, Haardesigner, Couleurist, Haargesundheitsberater oder schmücken sich mit der eitel klingenden Bezeichnung des Coiffeurs. Der größte deutsche Berufsverband in diesem Gewerbe trägt den stolzen Namen »Fachverband der Kunst und Technik der Friseure Deutschlands«. Kunst wird dabei weniger vom Verbum »können« abgeleitet als von der schöpferischen Kraft, und Technik versteht sich in diesem Kontext nicht als Fertigkeit, sondern als Befähigung, mit modernen Technologien umzugehen.

Der erste Frisiersalon

Das Stigma des Zweifelhaften haftet dem zunächst männlich dominierten Beruf des Friseurs seit der Gründung des ersten Barbiergeschäftes an. Historiker datieren die Eröffnung des ersten Geschäftes auf dem italienischen Festland auf 300 v. Chr.. Ein griechischer Kolonist aus Sizilien gilt als der Urvater des Friseurgewerbes.

Die üble Beleumundung, als Stätte der eitlen Rede zu fungieren, gründet offensichtlich nicht im Geschlecht der Kunden, da aus leicht einsehbaren Gründen in den ersten Jahrhunderten nur Männer die Dienste der Barbiere: der Bartschneider, in Anspruch nahmen. Auch die Neugründung des Gewerbes in der Doppelfunktion als Bademeister und Haarpfleger in den Städten der frühen Neuzeit verbesserte den Ruf nicht.

Zum einen erregte die scheinbare Missachtung der eher sinnen- und körperfeindlichen bürgerlichen Moral und Ethik durch die Badehäuser Missfallen, zum anderen sahen die städtischen Ratsherren ihre Autorität und die Ordnung der Stadtgemeinde durch »Schwätzereien« in den Badestuben gefährdet.

Scharfe Kritik an den Badehäusern äusserte beispielsweise der volkstümlichste katholische Prediger des späten Mittelalters, Johann Geiler von Kaysersberg (1445 - 1510) in seinen Predigten, die vorbildlich wurden für Generationen katholischer Kleriker. Auch eine erhalten gebliebene Predigt aus dem 16. Jahrhundert belegt, daß das Badehaus als Ausgangspunkt von Verschwörungen angesehen wurde: »Dort sitzen sie im padestübel und reden ketzerisch wider Gott und Kaiser«.

Trotz derartiger Verdachtsmomente dienten die Badestuben jedoch nie als Ver- sammlungsort von Aufständischen. Nur in der Moderne ziehen sich die Männerbündler gerne in ihre diskreten Saunarunden zurück und beraten dort die Strategien ihrer politischen Ranküne. So kennt zwar Finnland keine Korruption in der öffentlichen Verwaltung, die entscheidenden Weichenstellungen für öffentliche Aufträge werden jedoch nach Berichten der Auslandspresse diskret in den privaten Saunen gestellt.

Wahrscheinlich waren die Badestube und das Barbiergeschäft nie ordnungsgefährdend im engeren Sinne, aber sie waren Entstehungs- und Umschlagplatz für unzählige Gerüchte, nicht unähnlich den Märkten und Wäschereinigungsplätzen an den Flüssen.

Aus dieser historischen Beleumundung heraus ist es vielleicht zu verstehen, dass seit jeher weder in Barbier- oder Friseurstuben noch in den Badehäusern Tageszeitungen oder politische Journale für die wartenden Kundinnen und Kunden ausliegen. Statt dessen sollen die Klatsch- und Tratschzeitschriften der Yellow Press der Überbrückung der Zeit dienen. Für die männliche Kundschaft gibt es als Lesestoff zudem die sogenannten »Herren«- und Sportmagazine. Diesen Publikationen kommt vor allem eine Funktion zu: Indem sie einen launigen, jedoch durch und durch apolitischen Stoff für das Gespräch der Kunden und Kundinnen untereinander und mit den Friseuren vorgeben, beugen sie zugleich möglichen Kontroversen vor. Statt dessen soll die Kundschaft in dem Eindruck bestärkt werden, dass die Alltagswelt der Oberen und der Unteren letztendlich gleichermassen von menschlichen, allzu menschlichen Dingen geprägt ist oder, einfacher formuliert, dass die Welt noch in Ordnung ist. Der Frisiersalon harmonisiert zumindest in seinen eigenen Mauern und für eine kurze Zeit die soziale Welt.

Der Kaffee oder das Glas Sekt, die heute der Kundschaft gereicht werden, vertiefen die suggerierte Intimität. Zurecht trägt der Frisiersalon wegen dieser individuellen Betreuung und seinen Service die Bezeichnung des »Salons«, des »Raumes für intime Empfänge«, wie er aus der Wohnkultur des 18. Jahrhunderts bekannt ist.

Eine Geschichte über den modernen Frisiersalon oder das traditionelle Frisiergeschäft verläuft an den Bruchstellen der europäischen Zivilisation und des Verhältnisses des Menschen zu seinem Körper.

Der Niedergang der antiken Stadtkultur bedeutete zunächst das Ende des professionellen Barbiergewerbes, das in der Spätantike zu einem Handwerk der Sklaven herabgesunken war. Die Ausübung des Handwerks durch Sklaven trug wesentlich mit zu der geringen Achtung des Barbiers bei.

Die »Barbaren« des Frühmittelalters, die sich in den entvölkerten römischen Siedlungen niederließen, trugen stolz ihre langen Bärte und Haare und benötigten folglich nicht die Dienste dieses Sklavenberufes. Lediglich den Priestern, Mönchen und einfachen Bauern schrieben die umfassenden Kleiderordnungen der Feudalzeit kurze Haare und zuweilen auch die Bartlosigkeit vor. Doch diesen Gruppen fehlte in der Naturalwirtschaft des frühen Mittelalters das Geld, um solche Dienste auch zu bezahlen.

Innerhalb des Systems des »domus«, des ganzen Hauses, ließen sich dagegen stets helfende, wenngleich nicht immer geschickte Hände finden, die für Rasur und Haarschnitt zur Verfügung standen. Erst parallel mit der Blüte der Städte und der neuen Mode der Bartlosigkeit wurden wieder Haarspezialisten für die Dienstleistung am Kopfund im Gesicht des Mannes benötigt.

Die Bader

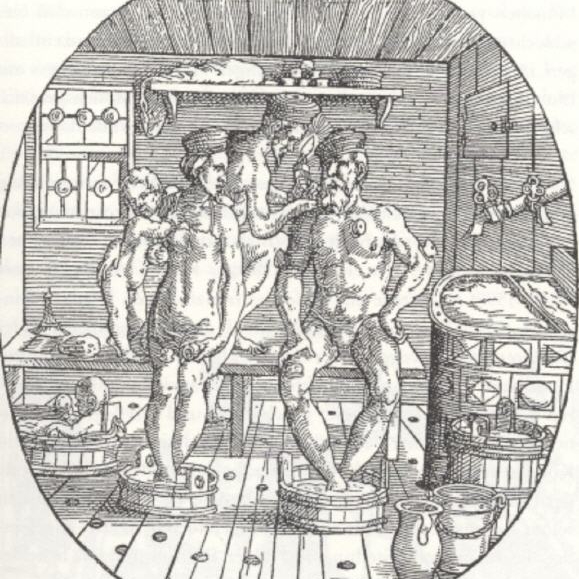

Von den Zeitgenossen als »Bader« bezeichnet, taten sie zunächst auch das, was man hei diesem Begriff zuerst assoziiert: Sie badeten Menschen beiderlei Geschlechts, reinigten sie und rasierten die Männer.

Neben der äusseren Reinigung des Körpers gesellte sich zu den legitimen, jedoch sozial geächteten Aufgaben der Bader sehr bald die Reinigung des Körperinneren. In der mittelalterlichen Medizin herrschte nämlich der Glaube, dass sich durch die Purifikation des Körpers von bösen und überflüssigen Säften die Gesundheit wiederherstellen lasse.

Menschen zur Ader zu lassen, gehörte daher zu den Heilpraktiken, die bei fast jeder Krankheit ungeachtet ihrer Ursache, des Erscheinungsbilds oder der Folgen angewendet wurden.

Die Verabreichung von Salben und Medizin wurde hingegen weiterhin von den Mönchen und Nonnen der zahlreichen Klostergründungen vorgenommen, da sie ein höheres medizinisches Wissen voraussetzten. Die Trennung der medizinischen Handhabungen beruhte auf einer päpstlichen Entscheidung des Jahres 1163. Seither existierte über Jahrhunderte hinweg ein Verbot für Kleriker, Eingriffe vorzunehmen, bei denen Blut floss; Nonnen waren Eingriffe in den Körper ohnedies nie gestattet.

Diese geringe Achtung der Chirurgie ist auch dafür verantwortlich, dass die vormoderne europäische Medizin fast ausschliesslich auf Heilkräutern basierte. Der Umgang mit Blut galt lange Zeit als verwerflich und stellte die operativ tätigen Personen auf eine Stufe mit Scharfrichtern und Abdeckern, den Aussenseitern der feudalen Gesellschaft.

Dessen ungeachtet schrieben zahlreiche mittelalterliche Klosterordnungen den Mönchen vor, sich regelmässig zur Ader zu lassen, um den Geschlechtstrieb zu minimieren und sich anderer böser Säfte zu entledigen. Der Bader durfte wegen des strengen Hantierungsverbotes mit Blut für Kleriker jedoch niemals aus der eigenen Mönchsgemeinschaft stammen. Dafür bezahlten die Mönche wandernde Bader.

Nach einer jahrhundertelangen gesellschaftlichen Ausgrenzung bildeten in Frankreich Chirurgen und Bader 1361 gemeinsam eine anerkannte Gilde, was beiden erstmals den Status von »ehrsamen Bürgern« sicherte. Als ehrsamer Bürger konnte Ambroise Pare (1510–1590) eine Stelle am Hofe des französischen Königs Heinrich II. (1547-1559) antreten, zunächst als dessen persönlicher Bader (Rasierer), ehe er wegen seiner Geschicklichkeit und seiner ruhigen Hand nach und nach zum Hofchirurgen avancierte und drei weiteren Königen diente. In dieser geschützten und privilegierten Position war es Ambroise Pare möglich, sein medizinisches Wissen und Können an zahlreiche Schüler weiterzugeben und eine erste Schule der französischen Chirurgie zu begründen. Er würde jedoch Zeit seines Lebens von den universitär ausgebildeten Ärzten angefeindet, die ihn um seine Stellung und seinen Einfluss am Hofe beneideten und als Quacksalber beschimpften, da er über keine Lateinkenntnisse und keine Universitätsausbildung verfügte.

Die Universitätsmediziner blieben trotz der offensichtlichen Erfolge Pares ihren grausamen Techniken treu und trugen noch unter Ludwig XIV. (1643–1715) den Sieg in der Auseinandersetzung um das Monopol der medizinischen Ausbildung und Ausübung davon. Nicht unähnlich verlief die Entwicklung in den deutschen Ländern, wo die staatliche Zersplitterung den Prozess der Privilegierung von Badergilden über zwei Jahrhunderte erstrecken liess.

In England gewährte Edward IV. (1442—1483) erst 1462 die königliche Erlaubnis zur Gründung einer Badergilde. Zuvor konnten die Bader nur in einigen Städten als religiöse Bruderschaften am öffentlichen Leben teilhaben, nicht aber als selbstverwaltete Interessensgemeinschaften mit der Möglichkeit der Einflussnahme auf die Stadtpolitik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung vereinigte Heinrich VIII. (1509—1547) dann die Gilde der Bader mit der Gilde der Chirurgen. Dabei blieben aber die jeweiligen Vorrechte bei der Ausübung bestimmter Tätigkeiten erhalten: So blieben das Ziehen der Zähne und das Aderlassen beispielsweise ein Monopol der Bader.

Nicht zufällig ähneln daher noch heute die gepolsterten schweren Stühle in manchen Frisiergeschäften jenen der Zahnärzte. Erst 1745 kam es in England auf Drängen der Universitäten und ihrer medizinischen Fakultäten wieder zu einer Trennung der beiden Professionen. Die Gründung eines Royal College of Surgeons erfolgte jedoch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung erst 1800. Die englischen Chirurgen werden wegen dieser Vorgeschichte heute noch im Unterschied zu den anderen Ärzten mit »Mister« und nicht mit dem üblichen »Doctor« angesprochen.

Nach Jahrhunderten des Nebeneinanders nähern sich Chirurgie und Friseurgewerbe seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts in einem Berufsfeld wieder einander an: Die Schönheitschirurgie entdeckte das lukrative Feld des implantiven Haarersatzes. Anstelle von Perücken, die das Geschäft der Friseure waren und sind, bieten sie den operativen Haarersatz. Den Versprechungen der plastischen Chirurgie folgen immer mehr verunsicherte kahlköpfige Männer, die mit ihrem Wunsch nach vollständiger Haarpracht den Schönheitschirurgen im Jahre 1999 weltweit immerhin einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro garantierten.

In England löste die Verschiebung des Umsatzes von den Friseuren und Perückenherstellern hin zu den Kliniken eine breit angelegte PR-Kampagne der Friseure aus. Sie wiesen in Radiospots und Inseraten auf das schmerzhafte und oftmals wenig erfolgreiche Procedere derartiger Operationen hin. Die Chirurgen konzentrierten ihre »Aufklärungsarbeit« in der Folge wiederum darauf, die Nähe ihres Berufes zu dem der Friseure zu verdeutlichen. Indem sie sich als »modern barbers« bezeichneten, versuchten sie die Wurzeln der Chirurgie und ihre althergebrachten Kenntnisse auf dem Gebiet der Haarkunst zu befestigen und das schlechte Image von Schönheitschirurgen vergessen zu machen.

Das Gewerbe der Bader verkam ab dem Hochmittelalter zu dem des volksnahen und vor allem billigen Heilers, der die Menschen zur Ader liess. Diese medizinische Verrichtung blieb lange Zeit die Haupteinnahmequelle der Bader, wiewohl die Bandbereite der Tätigkeiten sich von der Verabreichung von Abführmitteln, der Heilung von Hautkrankheiten, dem Einrenken von Knochen bis hin zur Rasur erstreckte. Nur die ursprüngliche Aufgabe des Badens fiel weg, da die Badehäuser aus seuchenhygienischen Gründen nach und nach geschlossen wurden.Die Grenzen zwischen dem Gewerbe des Baders, das ursprünglich ein reines Körperpflegehandwerk war, und dem Arztberuf waren daher aus zeitgenössischer Sicht fliessend. Je nach Region war dem Bader das Bartscheren, das Aderlassen, das Wundbehandeln zeitweise erlaubt oder verboten — je nach Durchsetzungsvermögen der universitär ausgebildeten Ärzte und ihren Koalitionen mit der Obrigkeit.

Betrachtet man die überlieferten Quellen, so lassen sich beide Handwerke nur anhand der Streitigkeiten und Prozesse voneinander unterscheiden. Erst im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, erhielten die Grenzen zwischen den Professionen schärfere Konturen. Danach setzten sich die Ärzte in den Städten durch, und die Barbiere beschränkten sich auf die Kunst, den Männern die Haare und den Bart zu schneiden.

Die Geburtsstunde der Dauerwelle

Die Dauerwelle und die hochtoupierte Frisur waren bis vor dreißig Jahren der Inbegriff von Weiblichkeit und Seriosität. Prinzessin Margaret von England und Jacqueline Kennedy wirkten mit ihren Frisuren stilprägend für eine ganze Epoche, selbst für Frauen, die eigentlich weder die Zeit noch das Geld hatten, sich täglich derart zu pflegen.

Die Geburtsstunde der Dauerwelle lässt sich zwar bereits auf das Jahr 1908 datieren, als Karl Nestler ein besonderes Präparat zur Herstellung von Locken erfand. Das Produkt war jedoch zunächst zu aggressiv, und so sollte es noch bis in die zwanziger Jahre hinein dauern, ehe sich mehr Kundinnen dieser neuen chemischen Tortur unterzogen. Das zuvor und seit der Antike praktizierte Ondulieren mit Brennscheren beschädigte zwar ebenfalls die Haarstruktur, führte aber zumindest zu keinem Haarausfall, der Kinderkrankheit der Dauerwelle.

Die zweite Revolution des Friseurgewerbes nahm ihren Ausgang in Frankreich. Eugen Schueller gründete 1900 eine Produktionsfirma »zur Herstellung von unschädlichen Haarfarben« und gab dem Friseurgewerbe den entscheidenden Anschub. Zunächst ein kommerzieller Misserfolg, änderte er die Farbpalette und die chemische Konsistenz; unter dem Namen L'Oral existiert der inzwischen international tätig gewordene Konzern auch heute noch. Schuellers Erfolg bestand vor allem in der besseren Verträglichkeit der eingesetzten Mittel, sowohl für die Kopfhaut der Kundinnen als auch für die Friseurinnen.